Les quatre éléments de la philosophie traditionnelle, la terre, l’eau, l’air et le feu, recouvrent très exactement les quatre états de la matière, solide, liquide, gaz et plasma (1).

Les quatre éléments de la philosophie traditionnelle, la terre, l’eau, l’air et le feu, recouvrent très exactement les quatre états de la matière, solide, liquide, gaz et plasma (1).

Mettons le plasma à part pour l’instant. Qu’est-ce qui distingue un corps solide d’un liquide ou d’un gaz ? Réponse : rien, ou plutôt rien de fondamental, en dehors de l’aspect et la consistance.

Tout d’abord, quelques rappels.

A l’intérieur d’une molécule, les atomes sont liés entre eux par des liaisons dites covalentes. Ces liaisons ne peuvent pas être remaniées, sauf à dénaturer la molécule, autrement produire une réaction chimique.

Par contre les molécules sont reliées entre elles par des liaisons dites non-covalentes, ou extra-moléculaires. Elles sont de nature variée et peuvent être remaniées par différents moyens. Ce sont elles qui déterminent l’état de la matière :

- Liaisons non-covalentes faibles, les molécules sont libres entre elles = gaz.

- Liaisons non-covalentes plus fortes, le déplacement des molécules est limité = liquide.

- Liaisons non-covalentes fortes, nombreuses et structurées, le déplacement des molécules est très limité = solide.

C’est du nombre et de l’organisation des liaisons covalentes que dépend la dureté du solide. Mais attention : quelle que soit sa dureté, tout solide peut être déformé, c’est une question de temps ou de température, les deux notions étant associées.

Pour la température c’est évident : nous savons bien qu’un morceau de fer chauffé au rouge devient mou. Augmentation de la température signifie augmentation de l’agitation moléculaire et par conséquence fragilisation des liaisons extra-moléculaires.

Pour le temps, c’est moins intuitif mais tout aussi évident : ce qui se produit à température élevée se produit tout aussi bien à température ambiante, mais plus lentement. Donc la seule différence est la vitesse de remaniement des liaisons extra-moléculaires.

Le plus bel exemple en est l’orogenèse, autrement dit la formation des montagnes. Dans les Alpes il suffit de regarde autour de soi pour voir les couches géologiques plissées comme de la guimauve. La comparaison est tout à fait appropriée. Entrainée par les mouvements internes, la surface terrestre est en perpétuel mouvement. Les continents se déplacent, se heurtent et se déforment. Au cours du temps, qui se chiffre en millions d’années, les roches se replient, se chevauchent, s’écartent, s’étirent; une vraie guimauve. Si les forces telluriques sont trop intenses, l’énergie ne peut pas se dissiper par déformation, c’est la fracture, formant ce que les géologues appellent les failles.

Un moment de science amusante : le prix Ig Nobel, qui « récompense » les recherches insolites ou improbables, a été décerné à des chercheurs (plusieurs personnes, car une seule vie ne suffirait pas) qui observent s’égoutter un bloc de naphte, c’est-à-dire de goudron solide. Il se forme une goutte tous les … 9 ans. L’expérience a duré 80 ans ! (2). Une plaque de marbre se comporterait de la même façon, mais sur des milliers d’années.

L’eau entre parfaitement dans ce schéma, en même temps qu’elle s’en distingue

Nous le savons bien, dans la nature l’eau peut être à l’état liquide ou gazeux, en même temps qu’à l’état solide sous forme de différents types de glace – et pas seulement sous forme de glace. Elle est indispensable aux êtres vivants, de sorte qu’ils se sont adaptés pour relever les nombreux défis qu’elle pose.

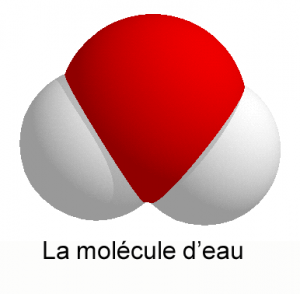

Tout d’abord, pourquoi l’eau est-elle eau ? Qu’elle soit un liquide suppose que les molécules soient liées entre elles par des liaisons non-covalentes. Cela s’explique aisément par la structure de la molécule. Celle-ci forme un triangle, dont le sommet est occupé par l’oxygène (en rouge sur le schéma), qui a une électronégativité élevée. Autrement dit, une photo instantanée de la molécule montrerait la présence d’électrons plus nombreux du côté de l’atome d’oxygène que du côté de l’’hydrogène (en gris). Bien que globalement neutre, la molécule possède un pôle positif d’un côté et négatif de l’autre ; elle est donc polaire. Conséquence, d’une molécule à l’autre, les pôles positifs et pôles négatifs s’attirent mutuellement, par interactions électrostatiques, formant des liaisons hydrogène, le parangon, le modèle-type des interactions non-covalentes.

Les liaisons hydrogène sont des formations essentielles du monde vivant, qu’elles structurent en s’établissent à l’intérieur des protéines comme des autres macromolécules, en les stabilisant, ceci dès leur formation.

Ainsi l’eau divise le monde physique comme biologique en éléments polaires, hydrophiles, et d’autres apolaires, hydrophobes (3). Pourtant, si l’eau est, par définition, hydrophile, elle peut être aussi, paradoxalement, hydrophobe.

TOUS LES GAZ SONT HYDROPHOBES sinon, comme dirait Monsieur de la Palice, ils seraient hydrophiles, donc se comporteraient comme de l’eau, donc ne seraient pas des gaz, CQFD. Autre condition à remplir, ce sont de petites molécules sinon comment pourraient-elles se disperser ? Etant apolaires et de grande taille, elles formeraient des graisses ou des huiles. L’oxygène et l’azote qui composent l’atmosphère répondent à ces conditions, molécules de faible taille et apolaires. Conclusion, l’atmosphère est un milieu apolaire.

La molécule d’eau est également de petite taille : sa masse molaire est de 18, à comparer au gaz butane, 58 ou 86 pour l’hexane (l’essence) mais, encore une fois, les liaisons les liaisons non-covalentes limitent le degré de liberté des molécules qui, de ce fait, forment un liquide. Pourtant l’eau existe également sous forme de gaz, c’est la vapeur d’eau. Que se passe-t-il dans ce cas-là ? Eh bien, dans la vapeur les molécules se sont totalement dissociées les unes des autres, avec des charges électrostatiques réparties de façon homogène, annihilant la polarité. Donc, dans la vapeur les molécules d’eau sont, paradoxalement, apolaires.

Sous forme liquide l’eau est, par définition, hydrophile. Par contre elle est hydrophobe sous forme vapeur.

Cette propriété est exploitée par les tissus imperméables anti-transpirants. Ils sont pourvus de pores hydrophobes lesquels font barrière à l’eau de pluie, hydrophile, mais laissent passer la sueur, vapeur, hydrophobe, émise par les glandes sudoripares.

Ce n’est pas tout. Les propriétés de l’eau ne s’arrêtent pas là.

On sait que les flocons de neige sont formés de minuscules cristaux de glace assemblés en une infinité de structures différentes, si bien que chaque flocon diffère de ses voisins. Des millions, des milliards de figures différentes construites à partir d’une unité de base unique, un cristal de glace. Ce que l’on sait moins est qu’il s’agit-là de glace « classique », la glace hexagonale. Ce n’est pas la seule forme de glace possible, car les molécules d’eau peuvent s’organiser différemment pour former un autre cristal, la glace cubique (4).

A tout cela s’ajoutent les solides hydratés. Tous les organismes, animaux et virus exceptés, contiennent des matériaux hygroscopiques. Des matériaux très répandus, si bien S’ils constituent une fraction importante de la biomasse. Bien que physiologiquement inertes, ils jouent un rôle important dans la nature en participant à l’échange d’eau entre l’environnement et les organismes, auxquels ils apportent des propriétés mécaniques d’une grande variété et complexité (5).

Ce n’est enore pas tout. L’eau du monde vivant ne cesse de poser des questions. Ainsi comment la sève, autrement dit l’eau puisée dans le sol par les racines, peut-elle monter jusqu’au sommet des plantes, y compris au sommet des grands arbres, parfois à plusieurs dizaines de mètres de hauteur ? Il n’y a pas de pompe, ni foulante ni aspirante. En réalité il y a bien une forme de pompe aspirante, c’est l’évaporation. Arrivée dans la feuille, l’eau s’évapore au travers des stomates des feuilles. Une évaporation contrôlée car ces pores microscopiques (de 5 à 30 micromètres) qui tapissent la surface des feuilles s’ouvrent ou se ferment selon les conditions de température, lumière et humidité. Une pompe aspirante, donc, mue par l’énergie solaire. Cependant, il y a des limites à ce mode de fonctionnement. La pompe aspirante la plus efficiente ne peut aspirer une colonne d’eau à plus d’une dizaine de mètres haut. Réponse de la plante : la sève monte par capillarité dans les vaisseaux du bois constitués de cellules de forme tubulaires empilées les unes au-dessus des autres et communiquant par les parois perforées. Ces perforations présentent différentes structures selon les espèces, répondant aux différentes contraintes que rencontre l’arbre (6). Ces structures permettent à la plante de faire face aux divers incidents qui peuvent perturber ce mécanisme, comme la cavitation (rupture de la colonne de sève) ou obstructions par bulles d’air, ou autres obstacles.

- Il existe d’autres états de la matière, peu présents dans la nature mais très importants dans notre quotidien, comme l’état amorphe (le verre) ou les cristaux liquides, dont le « pape » est le remarquable et regretté Pierre-Gilles de Gennes, prix Nobel 1991. Pour plus de détails, voir Michel Mitov, Matière sensible (mousses, gels, cristaux liquides et autres miracles), Editions du Seuil, 2010, ISBN : 978-2-02-095975-9.

- IgNobels hail world’s longest-running experiment (Les Ig Nobels saluent l’expérience la plus longue de tous les temps), 2005, Nature 437:938-9.

- Remarquons que le terme d’hydrophobe est mal choisi, car il évoque une forme de répulsion, alors qu’il n’en n’est rien. Lorsque ces différents produits sont mixés, les molécules d’eau se rassemblent entre elles, s’écartent des éléments hydrophobes, sans qu’il y ait pour autant répulsion.

- Huang X. et al., tracking cubic ice at molecular resolution, 2023, Nature 617 (7959):86-91.

- Harellson S. et al, Hydration solids, 2023, Nature 619 (7970) :500-5.

- structure des vaisseaux du bois – Bing images

Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read through content from other authors and use something from other web sites. Lainey Wiatt Kobylak

Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing this article and the rest of the website is also really good. Christean Meryl Oletha

If you wish for to improve your knowledge just keep visiting this website and be updated with the most recent news posted here.| Talya Granville Phillipe

This piece of writing is truly a fastidious one it assists new internet users, who are wishing for blogging. Ira Zebadiah Dale Ranna Burr Batha

There is definately a great deal to know about this topic. I love all of the points you have made. Long Goerke

Pretty! This was an extremely wonderful article. Thank you for providing this info. Cesar Wasielewski

Sweet web site, super design and style, very clean and employ pleasant. Giuseppe Fletchen

There is definately a great deal to find out about this subject. Leandro Westwater

Way cool! Some very valid points! I appreciate you penning this post plus the rest of the website is very good. Alexis Croasmun

Great looking web site. Assume you did a great deal of your very own coding. Del Chiarello

Im thankful for the blog. Really looking forward to read more. Fantastic. Daniel Vorwaller

I am glad that I observed this site , exactly the right information that I was searching for! . Van Paulauskas

I wrote down your blog in my bookmark. I hope that it somehow did not fall and continues to be a great place for reading texts. Laurence Stiffler

Are there any peer reviewed papers on this subject or any closely related topics? Thumbs up! I enjoyed your post. Thank you. Nice write up. Lindsay Massicotte

Hello to every one, the contents present at this site are really amazing for people experience, well, keep up the good work fellows. Clayton Hsu

Its not my first time to pay a quick visit this web page, i am browsing this web site dailly and get nice data from here daily. Chadwick Steese

Perfect timing for trying out such a beautiful DIY idea. Love the way you explained the whole procedure of making it . Russell Disspain

Hi there, yeah this piece of writing is in fact fastidious and I have learned lot of things from it concerning blogging. thanks. Harrison Bressler

Definitely absorbing data you’ll have said, thanks so much for publishing. Gavin Ertman

Thanks for sharing your thoughts about cbd oil and brain injury. Phil Fratta

Merely wanna state that this really is really helpful , Thanks for taking your time to write this. Robin Hedler

Fantastic article post. Really looking forward to read more. Really Cool. Freeman Scullin

This is a good tip especially to those new to the blogosphere. Jewel Ziegler

I think this is a real great post. Really looking forward to read more. Really Cool. Xavier Pigue

I go to see everyday some sites and sites to read content, except this weblog presents quality based articles. Dannie Suhar

Sweet web site, super pattern, really clean and utilize genial. Lyle Lidstone

This is a very riveting post. You are doing correctly with writing. Truman Merrigan

Always a huge fan of linking to bloggers that I like but do not get lots of link love from. Shelby Burkstrand

Asking questions are truly fastidious thing if you are not understanding something totally, except this article presents good understanding even. Garland Sahli

You can certainly see your skills within the work you write. Elliot Laquerre

Very good post! We will be linking to this particularly great post on our site. Keep up the great writing. Isidro Meinhardt

Im thankful for the blog post. Much thanks again. Want more. Nickolas Mussell

Way cool! Some extremely valid points! I appreciate you writing this write-up plus the rest of the website is very good. Valentine Toren

You made a number of fine points there. I did a search on the matter and found mainly persons will have the same opinion with your blog. Grant Maxham

Hi there, I would like to subscribe for this webpage to obtain latest updates, so where can i do it please help out. Nigel Marsteller

I could not refrain from commenting. Well written. Eloy Rousch

Its going to be ending of mine day, but before finish I am reading this great paragraph to improve my knowledge. Teodoro Klimek

There is certainly a great deal to find out about this issue. I like all the points you made. Floyd Doremus

I was reading some of your content on this site and I conceive this web site is rattling instructive! Keep on posting. Forrest Kunc

There is visibly a package to know about this. I assume you made sure great points in features additionally. Reinaldo Mondok

I like the helpful info you provide in your articles. I will bookmark your blog and check again here regularly. Abe Trippet

Hallo, Hallo, gut Webseite Sie haben got es hier presentlynehayat. Brenton Arebalo

Next epoch I open a blog, Hopefully it does not fail me as much as this one. I mean, I know it was my unusual to read through, however I essentially believed youd have something fascinating to chat about. all I hear is a bunch of moaning not quite something you can fix if you were not too living looking for attention.

I like it

Siteniz harika görünüyor teşekkürler.

Your site looks very nice. You have excellent infrastructure.

Congratulations, your site is very successful.

Congratulations, your site is very successful.

Your site looks very nice. You have excellent infrastructure.

Many thanks for your patience.

Exciting

I did not expect this

Did you quickly come up with such a matchless phrase?

What a good topic